Maladie aiguë des jeunes oies décrite depuis les années 1970 en France, en Hongrie et en Allemagne, la néphrite hémorragique entérite de l’oison (NHEO) est une maladie virale contagieuse responsable d’une forte mortalité en élevage ou en gavage. Elle constitue encore actuellement une contrainte majeure à la production d’oies, notamment dans le Sud-Ouest de la France. L’étiologie de cette dernière a été déterminée 30 ans après le premier cas par Guerin et al.

L’agent de la maladie et son pouvoir pathogène

L’agent de la NHEO est un virus du genre Polyomavirus, le polyomavirus de l’oie (GHPV ou Goose Hemorrhagic Polyomavirus), de la famille des Polyomaviridae. Les virions, non enveloppés, sont de forme icosaédriques 40 à 50 nm de diamètre. La capside est composée de 72 capsomères pentamériques.

Le génome du GHPV est constitué d’un double brin d’ADN circulaire de 5256 bp, divisé en 2 régions principales : une région codant pour des protéines de régulation, et l’autre codant pour 3 protéines structurales.

Ce virus est très résistant, notamment à la chaleur (toujours virulent après 2h d’exposition à 55°C), au froid, aux solvants des lipides.

Le GHPV est détecté chez l’oie mais aussi le canard, ce dernier jouant un rôle de réservoir de l’agent pathogène, étant qui plus est porteur sain de celle-ci.

Les données épidémiologiques

La 1ère description de NHEO remonte à 1969 en Hongrie. Au cours des années 70, la maladie est observée en Allemagne et en France. Actuellement en France, la maladie s’observe encore épisodiquement dans le Sud-ouest. Elle est aussi rapportée dans le grand Ouest.

L’oie et le canard (canard de Barbarie et canard mulard) sont réceptifs à l’infection par le GHPV à tout âge. L’infection d’autres anatidés par le GHPV n’a pour l’instant pas été démontrée. En revanche seule l’oie est sensible, le canard ne présentant aucun signe clinique ou lésion suite à l’infection.

Expérimentalement, la fenêtre de sensibilité de l’oie s’étend classiquement entre 3 et 12 semaines. Parfois des formes cliniques peuvent apparaître plus tard.

L’importance de cofacteurs dans le déclenchement de la clinique est démontrée. La suralimentation en début d’élevage, les mauvaises conditions de logement, les stress (manipulations, vaccination, climat avec une prévalence augmentée en hiver…) sont des facteurs favorisants à rechercher en cas d’expression clinique de la NHEO.

Les voies de transmission sont encore mal connues. La transmission horizontale est démontrée, par la voie fécale-orale. La transmission verticale du GHPV ne peut pas être exclue mais n’est toujours pas démontrée.

Un portage sain du virus est fréquent chez l’oie, surtout chez les adultes, avec une longue persistance chez les oies infectées.

Le canard est considéré comme un réservoir potentiel du GHPV. La prévalence de l’infection (ainsi que la transmission) par le GHPV en élevage de canards est encore inconnue mais semble élevée. La cohabitation entre des oies et des canards infectés peut donc introduire le virus chez les oies, sans aucune manifestation clinique chez les canards.

Les manifestations cliniques de la maladie

Chez des oies âgées de 4 à 10 semaines, la morbidité peut atteindre 80 % et la létalité est variable mais peut approcher 100 %. Plus les oies sont âgées, plus ces valeurs sont faibles.

Symptômes

L’incubation de la NHEO dure de une à deux semaines selon la charge infectieuse, la susceptibilité des oies et de l’âge de l’individu. La période clinique est généralement courte (1 à 3 jours). Les oies s’isolent dans un état comateux, sont amorphes. Elles ont des difficultés à se déplacer et arrêtent leur consommation d’eau et d’aliment. Une diarrhée discrète s’observe fréquemment. Des signes nerveux tels que pédalage, opisthotonos sont observés dans les formes suraiguës chez les jeunes animaux. Les sujets montrant des signes cliniques meurent en quelques heures.

Lésions

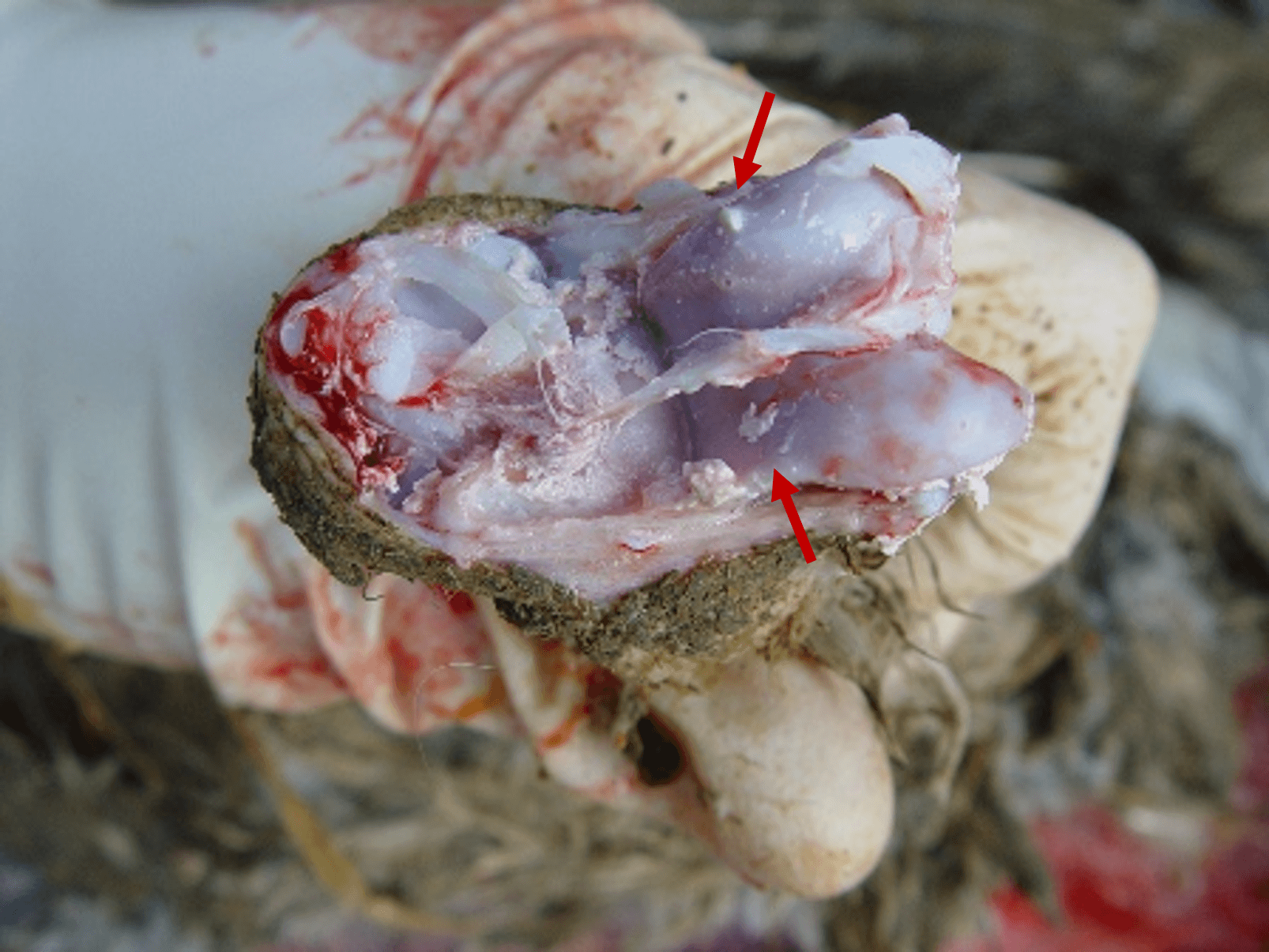

Les lésions à l’autopsie sont assez caractéristiques. De l’ascite gélatineuse jaunâtre et un œdème gélatineux sous-cutané sont fréquemment observés. Les reins présentent une néphrite souvent hémorragique ou surchargée en urates (aspect boursouflé et blanc), due à la déshydratation du sujet. Une entérite muco-hémorragique est aussi observée, avec présence de sang partiellement digéré.

Dans des formes tardives (animaux plus âgés, dose infectieuse plus faible), on relève souvent des lésions de goutte viscérale, avec des dépôts d’urates sur les organes de la cavité thoraco-abdominale. Ces dépôts peuvent aussi s’observer dans les articulations. La rate peut être hypertrophiée et hémorragique. Quelquefois, on observe une hépatite avec un foie hypertrophié rouge foncé et des plages plus claires.

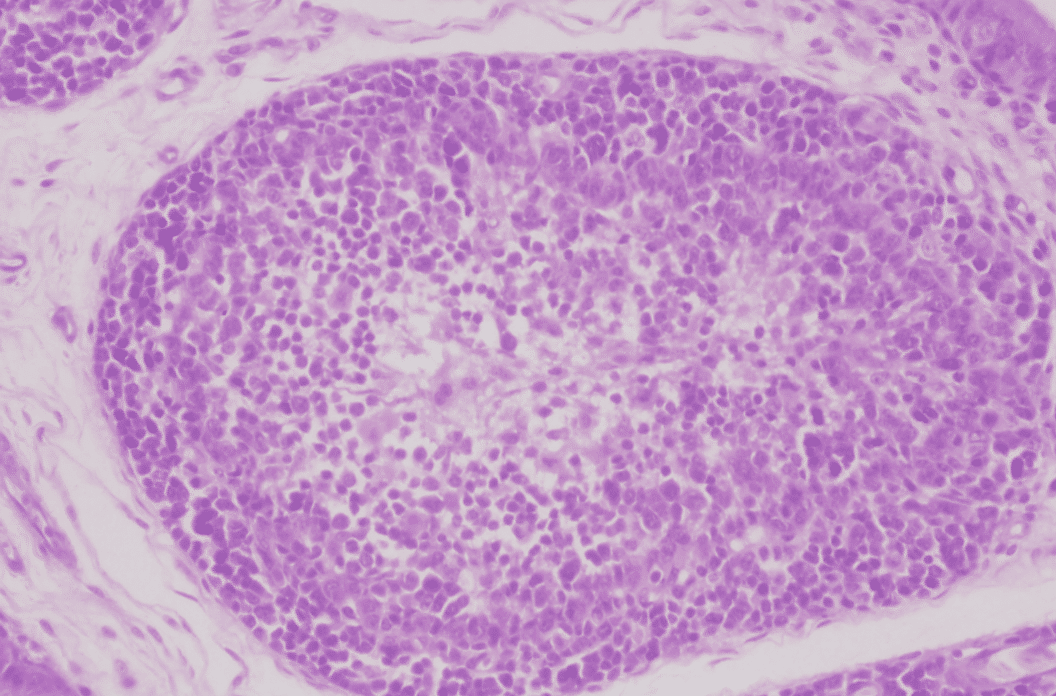

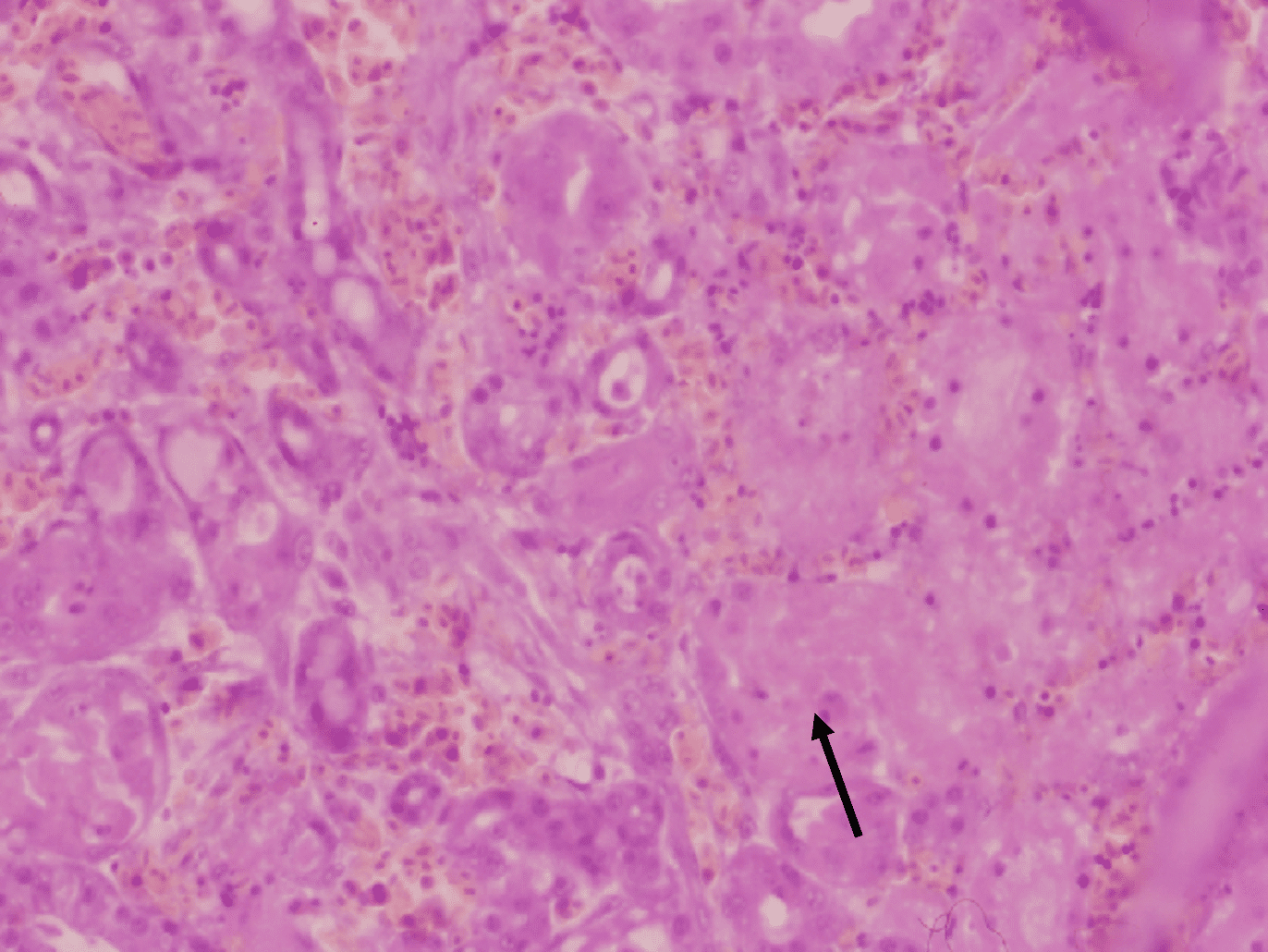

L’examen histopathologique montre que le GHPV réplique dans presque tous les tissus, avec un tropisme préférentiel pour les cellules endothéliales et les cellules lymphoïdes (lymphocytes B particulièrement). Les lésions les plus remarquables sont une nécrose de l’épithélium tubulaire des reins, une déplétion lymphoïde de la bourse de Fabricius et de la rate, des foyers nécrotico-hémorragiques du tube digestif (duodénum et jéjunum).

L’immunité développée chez l’oie suite à une infection est mal connue. Des anticorps neutralisants sont détectés chez des oies infectées naturellement ou expérimentalement. Leur transmission à la descendance (anticorps d’origine maternelle) semble efficace. La durée de l’immunité acquise suite à une infection ou grâce à la transmission d’anticorps maternels serait de 3 semaines.

Le diagnostic

Suspicion épidémio-clinique

Basée sur une forte mortalité de jeunes oies en élevage, associée à des lésions classiques de néphrite et d’entérite hémorragique, d’ascite, parfois de goutte viscérale ou articulaire.

Confirmation du diagnostic en laboratoire

- Histologie : nécrose de la muqueuse intestinale, inflammation de l’interstitium rénal, lympholyse folliculaire dans la bourse de Fabricius.

- Virologie : une technique de diagnostic de l’infection par le GHPV par PCR est disponible en routine en France et permet une détection de l’ADN viral dans la rate, foie, rein, en quelques jours.

Diagnostic différentiel

Maladie de Derzsy / Choléra aviaire / Herpèsvirose

La prévention et le contrôle de la maladie

Prévention

Il n’existe pas de traitement efficace. Dans un lot infecté, les oies exprimant les signes cliniques meurent en quelques heures. Les oies ne présentant pas de signe clinique doivent être élevées dans des conditions d’élevage permettant d’éviter au maximum tout facteur de stress. Il peut donc être justifié de réévaluer le bien-fondé des vaccinations sur ces animaux (surtout la vaccination pasteurellose, qui présente des risques de réactions secondaires).

Compte tenu de la grande résistance du virus, à la fin de l’élevage d’un lot malade, un protocole de nettoyage et désinfection strict et rigoureux doit être appliqué (utilisation de produits dérivés chlorés). Un vide sanitaire suffisamment long et une rotation des parcours doivent être observés.

La prévention est basée sur l’hygiène et le respect de mesures de protection sanitaire strictes. La conduite en bande unique est préférable.

Vaccination

Un vaccin a été développé à titre expérimental à l’ENVT. Dans un lot à risque, la vaccination des oies en croissance permet d’induire une immunité active. La vaccination des reproducteurs est recommandée pour conférer une protection à la descendance, par 2 administrations, avant chaque période de ponte.

- GUERIN J.L., GELFI J., DUBOIS L., VUILLAUME A., BOUCRAUT-BARALON C., PINGRET J.L. A novel polyomavirus (goose hemorrhagic polyomavirus) is the agent of hemorrhagic nephritis enteritis of geese. Journal of Virology, 2000, 74: 4523-9.

- LACROUX C., ANDREOLETTI O., PAYRE B., PINGRET J.L., DISSAIS A., GUERIN J.L. Pathology of spontaneous and experimental infections by Goose haemorrhagic polyomavirus. Avian Pathology, 2004, 33: 351-8.

- PINGRET J.L., BOUCRAUT-BARALON C., GUÉRIN J.L. Goose haemorrhagic polyomavirus infection in ducks. The Veterinary Record, 2008, 162: 164.

- GELFI, J., PAPPALARDO, M., CLAVERYS, C., PERALTA, B. & GUERIN, J-L. (2010). Safety and efficacy of an inactivated Carbopol-adjuvanted goose haemorrhagic polyomavirus vaccine for domestic geese. Avian Pathology, 39(2):111-6.